一、歷史

圓頂是一種自古以來廣泛應用於建築的結構,它的發展歷程可以分為以下幾個重要階段:

(1) 美索不達米亞與埃及時期 (約公元前3000年–前1000年)

- 最早的圓頂可追溯至 美索不達米亞與波斯,主要用於穹窿式建築與墓葬。

- 埃及人則較少使用圓頂,但在地下墓穴與圓頂泥磚建築中有部分應用。

(2) 希臘與羅馬時期 (公元前8世紀–公元476年)

- 古希臘建築 以樑柱結構為主,圓頂應用不多,但影響了後來的羅馬建築。

- 古羅馬建築 則發展出真正的大型圓頂:

- 萬神殿(Pantheon, 約公元126年):至今仍為世界上最大的非鋼筋混凝土圓頂,直徑 43.3米,運用漸減厚度技術與開孔(Oculus) 減輕重量。

(3) 拜占庭與伊斯蘭時期 (公元476年–15世紀)

- 拜占庭建築(如 聖索菲亞大教堂,Hagia Sophia, 537年)

- 創新 鐘形圓頂(Pendentive Dome),使圓頂能夠建在方形平面上,影響後來的清真寺建築。

- 伊斯蘭建築(如 圓頂清真寺,Dome of the Rock, 691年)

- 採用金色圓頂,並大量運用圓頂作為宗教象徵。

(4) 哥德與文藝復興時期 (12–16世紀)

哥德建築較少使用圓頂,但文藝復興時期恢復了對羅馬圓頂的興趣。

代表性建築:

- 佛羅倫斯大教堂(Santa Maria del Fiore, 1436年)>>由 布魯內列斯基(Filippo Brunelleschi) 設計,開創雙層圓頂技術(Double-Shell Dome),影響後來的圓頂建築。

- 聖彼得大教堂(St. Peter’s Basilica, 16世紀)>>由 米開朗基羅設計,融合羅馬與文藝復興元素,成為歐洲圓頂建築的典範。

(5) 巴洛克與新古典時期 (17–19世紀)

- 巴洛克風格強調動感與裝飾,圓頂成為視覺焦點(如 巴黎榮軍院)。

- 新古典主義恢復對羅馬圓頂的純粹形式(如 美國國會大廈)。

(6) 現代與當代建築 (19–21世紀)

- 鋼筋混凝土與鋼結構的發展 使圓頂更輕盈且可建造更大跨度:

- 悉尼歌劇院(Sydney Opera House, 1973年)、倫敦千禧巨蛋(Millennium Dome, 1999年)、巴庫蓮花體育館(Baku Crystal Hall, 2012年)

二、圓頂的用途

圓頂的應用涵蓋了 宗教、政治、文化與現代科技 等多種領域。

(1) 宗教建築

- 基督教堂:聖彼得大教堂、聖索菲亞大教堂

- 清真寺:藍色清真寺、圓頂清真寺

- 佛教與印度廟宇:大雲寺、泰姬陵

(2) 政治與權力象徵

- 國會與政府建築:美國國會大廈、法國榮軍院

- 宮殿與王室建築:倫敦聖保羅大教堂、莫斯科聖巴索大教堂

(3) 公共與文化建築

- 博物館與展覽館:羅浮宮玻璃金字塔(圓頂玻璃技術)

- 體育館與會展中心:千禧巨蛋、奧林匹克體育場

(4) 科學與工程

- 天文台與望遠鏡圓頂:格里菲斯天文台、哈伯望遠鏡設施

- 現代輕量化薄殼結構:悉尼歌劇院、福斯特設計的環保圓頂

三、圓頂的文化與建築影響

圓頂的文化影響深遠,體現在不同文明的建築特色與象徵意義。

(1) 宗教象徵

- 基督教:圓頂象徵天堂與神聖,如 聖彼得大教堂 的壯麗穹頂。

- 伊斯蘭教:象徵天堂與靈性,如 圓頂清真寺 的金色圓頂。

(2) 權力與統治象徵

- 圓頂建築常用於 政府、國會、宮殿,象徵國家的穩定與權力,例如:

- 美國國會大廈:象徵美國民主與自由。

- 俄羅斯克里姆林宮:象徵沙皇與俄羅斯帝國的權威。

(3) 建築技術影響

- 羅馬技術影響拜占庭與文藝復興:如聖索菲亞大教堂與聖彼得大教堂。

- 伊斯蘭建築影響印度與奧斯曼帝國:如泰姬陵與伊斯法罕清真寺。

- 現代工程影響未來建築:

- 薄殼結構應用於 機場、體育場與大型公共建築。

四、圓頂經典工程

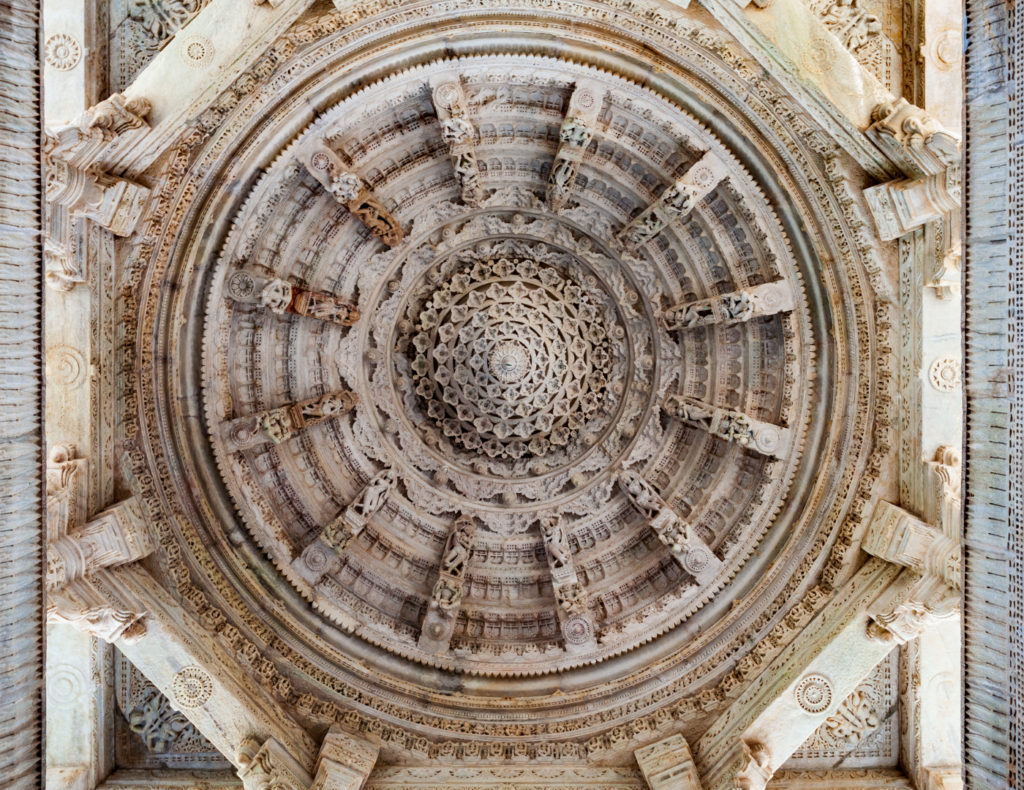

1. 耆那教寺廟(Jain Temples)

泰姬瑪哈陵(Canva@mathess)

- 地點:印度、拉賈斯坦邦(著名的如朗卡普爾寺)

- 時代:公元10–15世紀

- 建築風格:印度教與伊斯蘭建築融合,精緻石雕

📌歷史

- 耆那教寺廟源自印度,為耆那教徒敬奉提爾坦卡拉(Tirthankaras) 的聖殿。

- 朗卡普爾寺(Ranakpur Jain Temple)建於15世紀,以其 29座圓頂與1444根雕刻石柱 聞名。

📌圓頂的用途

- 象徵宇宙與精神提升,反映耆那教徒對解脫(Moksha)的追求。

- 提供自然通風與採光,保持內部涼爽。

📌圓頂的特點

- 雕刻精美,表現出複雜的宇宙結構與神聖圖騰。

- 多層次小圓頂設計,與廊柱結合,產生層層遞進的空間感。

📌文化與建築影響

- 影響後來的 印度廟宇設計,如泰姬陵(融合伊斯蘭與印度風格)。

- 強調 石雕技術,影響南亞寺廟與清真寺建築。

2. 阿特盧斯(Atlus,假設指阿特洛斯墓Tomb of Atreus)

阿特盧斯(Canva@GrigoriosMoraitis@kartouchken)

- 地點:希臘邁錫尼(Mycenae, Greece)

- 時代:約公元前1250年

- 建築風格:青銅時代邁錫尼建築

📌歷史

- 又稱「阿伽門農之墓」,為邁錫尼文明的巨石墓葬。

- 使用假圓頂(Corbelled Dome) 技術,由石塊層層內縮堆砌形成。

📌圓頂的用途

- 作為王室陵墓,象徵邁錫尼統治者的權威與來世信仰。

📌圓頂的特點

- 假圓頂結構,不同於羅馬的真正圓頂,透過堆疊石塊支撐。

- 直徑 14.6米,高度 13.5米,為當時歐洲最大穹頂建築。

📌文化與建築影響

- 為後來希臘與羅馬墓葬建築奠定基礎。

- 影響歐洲石造穹頂技術,如羅馬萬神殿的發展。

3. 羅馬萬神殿(Pantheon, Rome)

萬神殿(Canva@mot1963@DNY59)@Sophie Louisnard)

- 地點:義大利羅馬

- 時代:現存建築建於公元126年(哈德良皇帝重建)

- 建築風格:古典羅馬建築

📌歷史

- 最初由 馬可·維普撒尼烏斯·阿格里帕(公元前27年) 建造,後於公元126年重建。

- 曾為眾神廟,後改為基督教堂。

📌圓頂的用途

- 象徵羅馬對眾神的敬拜,代表宇宙的完整與神聖秩序。

- 提供穩定的內部氣候,開放式 oculus(直徑9米)讓光線進入並排水。

📌圓頂的特點

- 世界上最大的無筋混凝土圓頂(直徑43.3米)。

- 採用漸減厚度技術,從底部的6米厚逐漸變薄至1.2米厚。

- 使用 火山灰混凝土 減輕重量,增強強度。

📌文化與建築影響

- 影響文藝復興與新古典主義建築,如聖彼得大教堂、美國國會大廈。

- 成為圓頂建築的技術與美學典範,影響後世圓頂設計。

4. 佛羅倫斯聖母百花大教堂圓頂(Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence)

聖母百花大教堂圓頂Canva@Gian Lorenzo Ferretti Photography@rabbit75_ist@rabbit75_cav)

- 地點:義大利佛羅倫斯

- 時代:圓頂建於1418–1436年

- 建築風格:文藝復興建築

📌歷史

- 教堂始建於1296年,圓頂由布魯內列斯基(Filippo Brunelleschi)設計。

成為文藝復興建築的里程碑。

📌圓頂的用途

- 作為主禮拜空間,象徵神聖與天堂。

提供遮蔽與穩固結構,使大教堂更壯觀。

📌圓頂的特點

- 雙層圓頂設計:內外雙層結構提供支撐,減輕重量。

- 不使用模板(centering),創新施工方式,以魚骨砌法(Herringbone brickwork) 穩固磚砌圓頂。

- 直徑42米,成為當時最大圓頂。

📌文化與建築影響

- 開創文藝復興時期的工程與美學新紀元。

- 影響後來的聖彼得大教堂、巴黎榮軍院、國會大廈等圓頂設計。

5. 聖彼得大教堂(St. Peter’s Basilica)

聖彼得大教堂(Canva@rabbit75_cav)

- 地點:梵蒂岡

- 建造年代:1506 年開始,1626 年完工

- 設計師:多位建築師,包括布拉曼特、米開朗基羅、拉斐爾、貝爾尼尼等

- 建築風格:文藝復興與巴洛克

📌歷史

聖彼得大教堂建立於聖彼得宗徒墓地之上,最初由君士坦丁大帝於 4 世紀興建。16 世紀,教宗儒略二世下令重建,成為文藝復興建築的巔峰之作。

📌圓頂的用途

作為教堂的核心視覺焦點,象徵神聖與權威,並引導信徒的視線向上,表達通往天堂的象徵意義。

📌圓頂的特點

- 由米開朗基羅設計,受布魯內列斯基的佛羅倫斯大教堂圓頂影響。

- 採用雙殼結構,高度達136.57公尺,是當時最高的圓頂。

- 內部裝飾華麗,採用馬賽克與壁畫裝飾。

📌文化與建築影響

- 成為後世基督教教堂的圓頂設計範本,如倫敦聖保羅大教堂、美國國會大廈。

- 影響巴洛克建築發展,特別是中央集中的設計概念。

2. 杜林聖殿(Turin Cathedral)

杜林教堂(Canva@paologallophoto)

- 地點:義大利杜林

- 建造年代:1491-1498 年

- 設計師:Amedeo de Francisco di Settignano

- 建築風格:文藝復興

📌歷史

杜林大教堂以存放著名的「杜林裹屍布」聞名,相傳是耶穌被埋葬時的裹屍布。其主要建築為 15 世紀文藝復興風格,後來圓頂由巴洛克建築師 Guarino Guarini 於 17 世紀設計並建造。

📌圓頂的用途

- 作為存放聖物的聖殿,圓頂提升了建築的神聖性與視覺焦點。

- 創造更好的自然採光,增強內部的宗教氛圍。

📌圓頂的特點

- 以巴洛克風格為主,具有複雜的幾何交錯結構。

- 使用交叉拱與連續窗戶,使內部光影變化豐富。

- 受到伊斯蘭與西方建築的雙重影響,展現創新設計。

📌文化與建築影響

- 影響義大利北部的巴洛克建築發展。

- 其光影處理技術影響後來的宗教建築。

3. 聖依華堂(Sant’Ivo alla Sapienza)

聖依華堂(Canva@onlyfabrizio@JSSIII)

- 地點:義大利羅馬

- 建造年代:1642-1660 年

- 設計師:博羅米尼(Francesco Borromini)

- 建築風格:巴洛克

📌歷史

聖依華堂是羅馬拉薩皮恩扎大學的教堂,由博羅米尼設計,以獨特的幾何形狀與流動的空間規劃著稱。

📌圓頂的用途

- 作為宗教建築的核心,強化象徵性與空間的神聖感。

- 創造內部向上的視覺引導,營造動態感。

📌圓頂的特點

- 以六角星形平面為基礎,產生動感曲線。

- 中央圓頂採用螺旋形結構,使視線自然上升。

- 窗戶設計讓光線營造神秘且靈動的氛圍。

📌文化與建築影響

- 是巴洛克建築中最具創新精神的圓頂設計之一。

- 影響後來的動態建築構圖,如瓜里尼的建築作品。

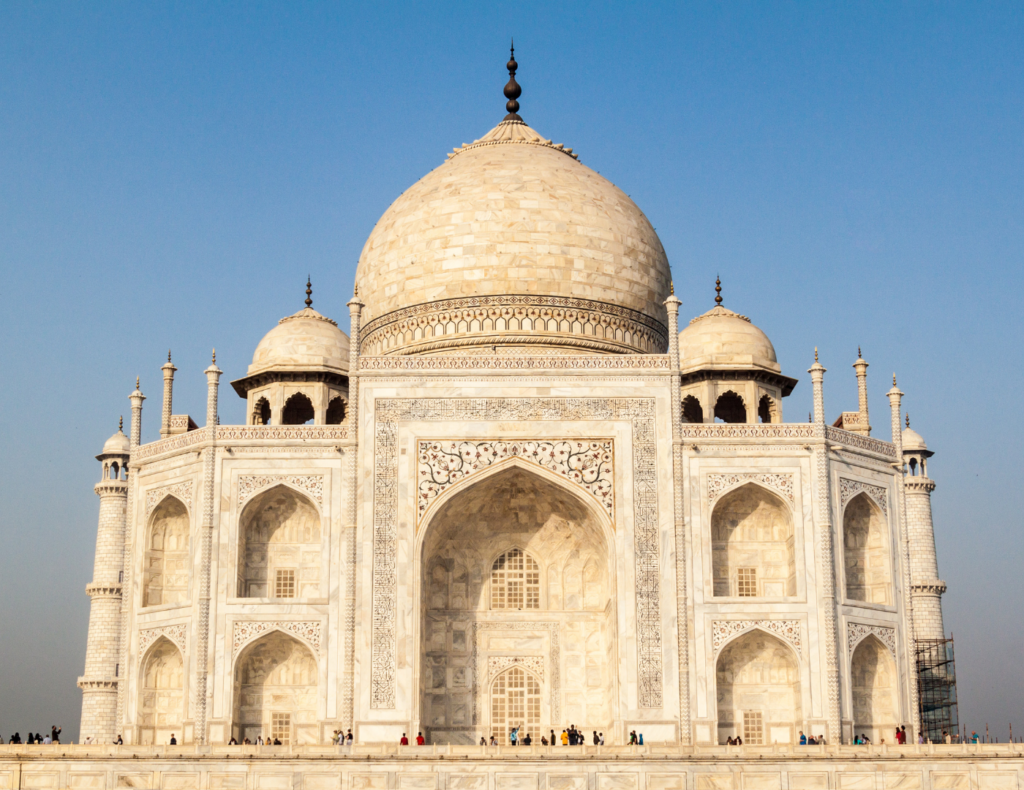

4. 泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)

泰姬瑪哈陵(Canva@mathess)

- 地點:印度阿格拉

- 建造年代:1632-1653 年

- 設計師:Ustad Ahmad Lahauri

- 建築風格:莫臥兒建築

📌歷史

泰姬瑪哈陵是莫臥兒皇帝沙賈汗為紀念皇后穆塔芝瑪哈所建,融合伊斯蘭、波斯與印度建築特色,是世界著名的陵墓建築。

📌圓頂的用途

- 作為陵墓的象徵性結構,代表天堂的神聖性。

- 提供內部莊嚴寧靜的氛圍。

📌圓頂的特點

- 主要圓頂為洋蔥形(波斯式),高度與寬度比例和諧。

- 以大理石建造,表面裝飾細緻的雕刻與書法。

- 四周有小型圓頂與宣禮塔陪襯,形成視覺對稱美學。

📌文化與建築影響

- 影響後來印度與南亞伊斯蘭建築的發展。

- 成為世界文化遺產,象徵愛情與藝術成就。

5. 世界博覽會美國館(U.S. Pavilion, Expo 1967)

世界博覽會美國展館(Canva@isabelpoulin)

- 地點:加拿大蒙特婁

- 建造年代:1967 年

- 設計師:巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)

- 建築風格:未來主義

📌歷史

此建築為 1967 年蒙特婁世界博覽會美國館,展示當時美國的科技與設計創新,原本作為臨時展館,後來轉型為環境博物館。

📌圓頂的用途

- 作為展覽空間,展現美國的創新與未來科技。

- 具有象徵性,代表進步與環保設計理念。

📌圓頂的特點

- 由鋼鐵與壓克力組成的 geodesic dome(網格圓頂)。

- 結構輕盈且強度高,具有自支撐能力。

- 透光外殼,使內部光影變化豐富。

📌文化與建築影響

- 影響後來的可持續建築設計,如生態圓頂建築。

- 富勒的設計理念促進現代環保建築發展。

五、結論

圓頂是建築史上最重要的結構之一,它不僅是一種強大的建築技術,也承載了深厚的文化意義。從羅馬的萬神殿,到文藝復興的聖彼得大教堂,再到現代的千禧巨蛋與體育館,圓頂持續演變,並影響全球的建築發展。