在啟蒙時代(18 世紀)是一場強調理性、科學、數學與功能性的建築運動。它受到啟蒙運動(Enlightenment)的哲學影響,主張以邏輯與自然法則為設計基礎,反對過度裝飾,並推崇清晰的幾何構圖、對稱與結構誠實性。這一思潮為後來的新古典主義(Neoclassicism)、現代主義(Modernism)奠定了基礎。

一、歷史背景

📌啟蒙運動(18 世紀)

- 強調理性、科學、數學、自然法則,批判封建與宗教專制。

- 伏爾泰、盧梭、狄德羅等思想家提倡「人類理性」可解釋宇宙與社會。

📌工業革命(18-19 世紀)

科學進步與工程技術發展(如鋼鐵、混凝土應用),促成建築結構創新。

📌考古學影響

18 世紀對古希臘、羅馬遺跡的研究,推動了建築的古典回歸,如龐貝古城的發掘。

二、建築理性主義的核心理念

(1) 科學與數學主導設計

- 依據幾何比例、結構計算與模數化設計,避免裝飾性的感性表達。

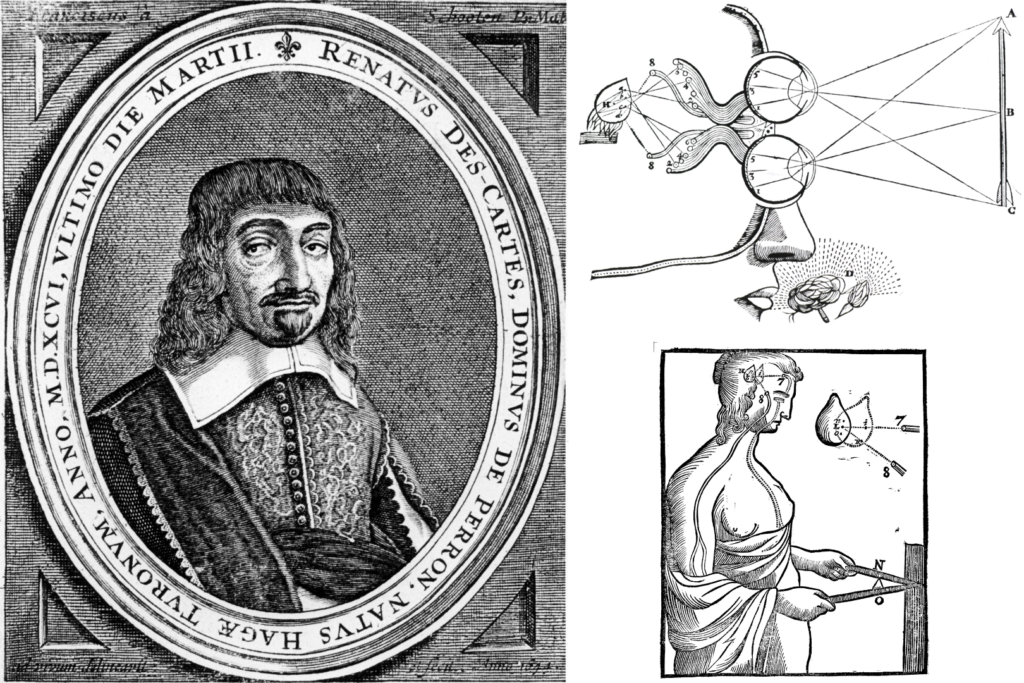

- 受笛卡兒(René Descartes)數學哲學影響,認為建築應基於可計算的邏輯。

(2) 功能至上

- 反對巴洛克與洛可可的繁複裝飾,強調建築應回應使用需求,如公共建築、監獄、醫院、學校等。

- 影響後來的「形式追隨功能(Form Follows Function)理念。

(3) 結構誠實性

- 透過科學計算來決定結構,不刻意隱藏材料與結構方式。

- 影響 20 世紀現代主義,如勒·柯布西耶的「多米諾結構」。

(4) 崇尚古典建築

- 受古希臘、羅馬建築影響,強調柱式、比例、對稱性與純粹幾何。

- 但不同於巴洛克的華麗,而是以簡潔、理性方式表現,如新古典主義的興起。

3. 代表建築師與作品

(1) 法國建築師 克洛德·尼古拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux, 1736-1806),代表革命建築(Architecture Parlante),以形式表達功能。

📌代表作:

- 巴黎關稅所(Barrière de la Villette, 1785-1789): 簡潔幾何形式,強調對稱與柱式結構,展現理性思維。

- 理想城市中的圓形鹽工廠(Saline Royale d’Arc-et-Senans, 1775-1779) : 以圓形構圖強調功能與秩序,象徵工業與理性統治。

(2) 埃蒂安-路易·布雷(Étienne-Louis Boullée, 1728-1799),以極簡幾何形式與大尺度空間營造崇高感,構思許多未建成的理想建築。

📌代表作(未建成):

- 牛頓紀念堂(Cenotaph for Newton, 1784) : 巨大球體建築,象徵宇宙與數學秩序,被視為理性主義極致表現。

- 圖書館設計(Projet de Bibliothèque, 1785) : 開放式拱頂與連續光源設計,影響後來的現代圖書館空間。

(3) 讓-尼古拉-路易·杜蘭(Jean-Nicolas-Louis Durand, 1760-1834),主張「模數化建築(Modular Architecture)」,認為建築應基於標準化構件,提高效率與實用性,影響 19 世紀的新古典主義與 20 世紀的現代主義。

三、影響

(1) 對新古典主義(Neoclassicism)的影響

- 理性主義與考古學推動了 18-19 世紀的新古典主義,如法國的萬神殿(Panthéon, Paris)。

- 英國的羅伯特·亞當(Robert Adam)、德國的卡爾·弗里德里希·申克爾(Karl Friedrich Schinkel)都深受影響。

(2) 對現代主義的影響

- 勒·柯布西耶(Le Corbusier) 的機械美學(Machine Aesthetic)與模數(Modulor)概念可追溯至杜蘭的模數化建築。

- 包浩斯(Bauhaus)學派 的「少即是多」(Less is more)與結構誠實性理念,來自啟蒙時期的理性建築。

(3) 城市規劃與社會影響

- 理想城市概念(如勒杜的工業城市)影響後來的現代都市規劃,如花園城市與輻射城市(Radiant City)。

- 監獄建築改革:布雷與勒杜的設計影響 19 世紀的監獄建築,如潘奎頓(Panopticon, Jeremy Bentham)。

四、結論

建築理性主義反映了啟蒙運動時期的思想潮流,透過數學、科學與功能主義影響建築發展。其影響不僅塑造了 18-19 世紀的新古典主義,更成為 20 世紀現代建築的理論基礎。